Pascal Sévérac

Pascal Sévérac

« Enfance et transformation (Spinoza et Vygotski) »

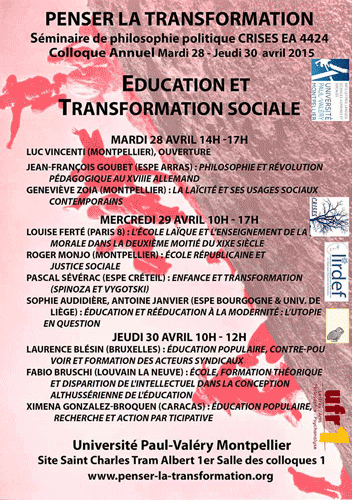

Colloque annuel du séminaire de philosophie politique « Penser la transformation ».

Mercredi 29 avril 2015. 14h00.

Université de Montpellier 3, site Saint Charles.

Retrouvez la vidéo de cette conférence

Comment penser le passage de l’enfance à l’âge adulte ? Comment penser le devenir actif de l’enfant – comme simple développement, ou comme radicale transformation ? L’enfant est-il comme un adulte en devenir, devenir qu’il s’agit d’accompagner par une éducation adaptée, ou bien est-il d’une autre nature, une nature qu’il s’agit de changer en profondeur pour que puissent se déployer ses aptitudes, physiques et cognitives ? La philosophie de Spinoza (1632-1677) nous permet de poser le problème ; et par quelques indices, semés dans l’un des derniers scolies de l’Éthique, est indiquée une voie d’interprétation possible, entre développement et transformation.

Avec Vygotski (1896-1934), psychologue russe fortement marqué par la pensée spinoziste, la question peut être approfondie en considérant l’articulation – c’est-à-dire la distinction et l’entrecroisement – entre un développement biologique conçu comme croissance et un développement cognitif et affectif inséparable d’une transformation. Ainsi pourra-t-on comprendre l’enfance comme un milieu entre passivité et activité, et l’éducation comme une certaine façon de faire mourir l’enfance.

****

Mon objectif est ici d’avancer avec vous dans l’élaboration de ce que je pourrais appeler une philosophie de l’enfance, ou une anthropologie philosophique de l’enfance, à partir de Spinoza certes, mais aussi avec l’aide d’un psychologue russe, Vygotski (1896-1934), qui a lu Spinoza, qui en a fait un certain usage, mais qui m’intéressera avant tout en ce que ses recherches peuvent venir éclairer certaines difficultés du propos de Spinoza.

Un texte de Spinoza d’emblée retiendra mon attention, car c’est en lui que se concentre la tension entre développement et transformation ; il s’agit du scolie de la proposition 39 d’Éthique V, et notamment de sa fin :

Dans cette vie nous faisons donc avant tout effort pour que le corps de l’enfance, autant que sa nature le supporte et y contribue, change en un autre qui soit apte à beaucoup de choses, et se rapporte à un esprit qui soit conscient de soi, de Dieu et des choses. In hac vita igitur apprime conamur, ut corpus infantiæ in aliud, quantum ejus natura patitur, eique conducit, mutetur, quod ad plurima aptum sit, quodque ad mentem referatur, quæ sui, et Dei, et rerum plurimum sit consciai.

Il faut être attentif à de nombreux éléments de ce texte.

En premier lieu, comme l’a fort justement bien noté François Zourabichvili, dans son ouvrage magistral sur l’enfance[1], le sujet de l’effort dont il est ici question est un « nous » : conamur, nous nous efforçons. C’est important dans la mesure où le conatus, explique Spinoza à plusieurs reprises, est un effort pour persévérer dans son être, et non pour changer en un autre : il faut donc l’action d’une altérité – du « nous » en l’occurrence – pour que le corps enfantin soit changé en un autre. Or qui est ce « nous » ? C’est l’effort collectif des éducateurs de tous ordres, les parents, les nourrices, les puéricultrices, les pédiatres, les enseignants… Ce peut être l’effort des institutions aussi, à commencer par l’école, qui contribue au changement du corps de l’enfance. C’est encore l’effort de pratiques collectives, pratiques de soins, pratiques d’éducation sportive, pratique d’éveil corporel, qui toutes participent à augmenter les aptitudes du corps de l’enfant. Cet effort éducatif est premier, primordial, fondamental – nous nous y efforçons « apprime », « en premier », dit le scolie : il s’agit donc d’un effort social de premier plan, et il en va (d’ailleurs à l’époque de Spinoza peut-être plus encore qu’à la nôtre) d’une question de vie et de mort : la mort guettant l’enfance, surtout la petite enfance, il faut donc aider les enfants à vite dépasser ce stade de fragilité ou de faiblesse physiologique ; il faut aider les enfants à se faire un corps autre, plus fort, plus résistant, plus « apte » dit notre scolie, c’est-à-dire en premier lieu plus apte à résister aux maladies, plus apte à vivre de la meilleure façon qui soit. Et on remarquera qu’il s’agit d’un effort qui concerne l’enfant dès le plus jeune âge, puisqu’il est question du corps de l’infantia (et non de la puerilitas), c’est-à-dire du tout premier âge, de l’âge où l’enfant ne sait ni parler ni marcher (ceci dit, infantia peut avoir un sens strict, désignant le stade de nourrisson, durant lequel on ne parle pas ; ou un sens plus large : le terme désigne alors la période qui va de la naissance jusqu’à 7 ans, période pendant laquelle, selon les romains, l’enfant apprenait à parler). Quoi qu’il en soit, l’effort commence avec les tout jeunes bébés ; car de cet effort premier dépend la conservation du corps social, sa reproduction, sa persévérance dans l’être.

Mais en même temps est donnée une autre précision importante dans ce scolie : le corps social s’efforce de changer le corps de l’enfance, quantum ejus natura patitur eique conducit : autant que sa nature le supporte (patitur : autant qu’elle en pâtit) et autant qu’elle y contribue (ei conducit). Cette expression quantum ejus natura patitur eique conducit est décisive car c’est en elle que se joue le problème du développement, et de l’éventuelle transformation de l’enfance : cette expression en effet exprime à la fois la dimension de passivité et la dimension d’activité propres à l’enfant dans le changement de son propre corps, auquel s’efforce le corps social, ou du moins l’ensemble du corps éducatif. D’un tel changement la nature du corps de l’enfant pâtit, au sens certes où il le subit, mais plus précisément (selon la définition du pâtir au début de la partie III), au sens où seront produits en cette nature corporelle des effets qui ne s’expliquent que partiellement par elle-même – puisqu’effectivement ils s’expliquent en grande partie par les désirs des éducateurs, par l’effort (plus ou moins conscient) du corps social qui accompagne, voire qui produit, ce changement du corps. Mais Spinoza ne s’en tient pas à la seule passivité du corps dans ce changement ; il évoque aussi son activité, ou plutôt, pour être plus rigoureux, quelque chose comme son activité : car « ei conducit » n’est pas « ad eum conducit ». Si Spinoza avait utilisé cette forme syntaxique « ad eum conducit », autrement dit s’il avait affirmé « autant que la nature du corps y conduit [conduit à cela] », on aurait pu parler d’activité propre du corps, qui ne pâtirait pas seulement du changement en question, mais qui y contribuerait aussi, de toute sa force. « Ei conducit » signifie, plus modestement, que la nature du corps, même si elle est passive, n’est pas réfractaire à ce changement, qu’elle le subit mais comme une chose qui ne lui est pas nuisible, qui ne lui est pas contraire, que la nature du corps, donc, au moins se prête à ce changement ; mais l’expression peut aussi signifier, plus positivement, qu’elle y contribue, qu’elle convient même, en un sens, à ce changement. « Convenir » est peut-être un terme trop fort, puisque c’est la nature même du corps qui est en jeu ; au sens strict, en effet, la convenance en nature, chez Spinoza, est une convenance rationnelle, pleinement active. Or, ce qu’il s’agit de penser ici, c’est le devenir actif, le passage via l’éducation de la passivité à l’activité. Est donc plutôt esquissée en cette fin de scolie la manière dont l’enfant – cet être en grande partie passif, impuissant – peut être déterminé à l’activité ; et comment donc il est possible de le changer (voire de le transformer) pour lui faire désirer cette activité. C’est pourquoi Spinoza a usé du terme conducere (+ datif) et non pas convenire : la nature de l’enfant peut se prêter, ou mieux : peut contribuer à ce devenir actif, mais elle demeure aussi, au moins en partie, passive ; elle ne peut donc lui convenir d’emblée, au sens fort, c’est-à-dire activement.

Avec l’expression « quantum ejus natura patitur, eique conducit », on est donc dans un entre-deux, entre passivité et activité : ni pure activité, car il ne s’agit pas d’un effort de changement qui s’explique pleinement par la nature corporelle, ni pure passivité car il ne s’agit pas d’un changement purement subi. De passive, la nature corporelle de l’enfant se change en nature active.

Il nous est donc désormais possible de poser le problème de la nature du changement qui s’opère dans le corps de l’enfance, à partir de l’interprétation de cette condition donnée sous la forme du « quantum ejus natura patitur eique conducit ». Le sens premier, et sans doute le plus évident, du moins le plus communément accepté, de cette formule, est que le changement que subit l’enfant est un changement qui doit demeurer dans le cadre, dans les limites de sa nature corporelle, de ce que peut supporter, et de ce à quoi peut contribuer, cette nature corporelle : autrement dit, le quantum de notre scolie signifierait que le changement du corps doit se faire pour autant que la nature du corps, quant à elle, demeure la même, pour autant qu’elle ne soit pas trans-formée. Le quantum signifierait : autant qu’il est en elle de possibilités de changements, sans que cette nature ne soit en rien détruite. Et on ne peut s’empêcher ici de penser à la fin de la préface de la partie IV de l’Éthique, lorsque Spinoza fait la distinction entre « passer d’une moindre perfection à une plus grande [a minore ad majorem perfectionem transire] » et « échanger son essence ou sa forme contre une autre [ex una essenti, seu forma in aliam mutatur] ». Dans cette perspective, l’effort éducatif consisterait à faire passer le corps à une perfection plus haute, et non pas à changer sa nature : il s’agirait de développer la puissance du corps, et non pas de faire passer ce corps d’une forme à une autre. « Un cheval par exemple n’est pas moins détruit s’il est changé en homme que s’il est changé en insecte [destruitur si in hominem quam si in insectum mutetur] ». Dans le cas de l’enfant changé en adulte, c’est-à-dire en quelque chose de plus puissant, il ne faudrait pas dire qu’il est détruit (contrairement à ce qui arrive lorsqu’il est changé en cadavre) ; il faudrait dire seulement qu’il augmente de perfection, en conservant sa nature (commune à l’enfant qu’il est de moins en moins et à l’adulte qu’il devient de plus en plus). Selon cette interprétation, donc, qui pense le changement en question ici comme changement du corps dans sa nature, et non comme changement de sa nature, il ne faut pas se laisser piéger par l’expression in aliud mutetur : mutetur ne renverrait pas à une mutation de forme, mais à une transition de perfection.

Il reste néanmoins qu’une autre interprétation de notre passage est possible : celle qui voit dans notre quantum une condition non pas de la permanence de la nature par-delà les changements du corps, mais la condition pour que cette nature première, celle du corps de l’enfance, soit changée en une autre. Il est vrai toutefois qu’au moins deux objections peuvent être soulevées contre cette interprétation : d’abord, que le scolie ne dit pas explicitement que c’est la nature du corps qui devient autre ; il dit seulement c’est le corps lui-même qui est changé, autant que sa nature le supporte et y contribue ; ensuite, seconde objection, un changement de nature ne signifierait-il pas, comme nous l’avons vu, une destruction, c’est-à-dire une mort du corps de l’enfant ? Peut-on soutenir que l’effort éducatif du corps social consiste, en un sens, à faire mourir les enfants ? Laissons de côté pour le moment la première objection, qui peut apparaître, par rapport à l’autre, plus superficielle (car plus rhétorique) – mais qui en fait est, nous le verrons, tout à fait pertinente : nous y reviendrons plus tard. Intéressons-nous pour le moment au prix à payer pour soutenir une telle interprétation, celle d’un effort de changement entendu comme effort de transformation : une telle interprétation fait de l’éducation une mise à mort de l’enfance – et il nous faudra examiner dans quelle mesure cette idée est soutenable chez Spinoza.

Voici donc le dilemme : l’effort éducatif est-il effort de développement ou effort de transformation, et partant, puisque la nature du corps enfantin participe en quelque manière à ce changement, s’agit-il pour lui de se développer ou, au sens fort, de se transformer ? Notons ici qu’il nous faudra par la suite définir précisément ce qu’il faut entendre par « développement » : si nous avons donné une définition rigoureuse de la « transformation » (entendue comme changement de nature, donc comme destruction de la nature qui est changée), nous sommes resté volontairement plus flou concernant la définition du « développement ».

Le devenir adulte comme développement

Afin de trancher notre dilemme (« développement ou transformation » ?) – si véritablement il faut le trancher –, il nous faut approfondir davantage le sens que peut prendre l’effort éducatif, et le changement qu’il opère dans le corps enfantin, selon que nous l’interprétons comme effort de développement ou comme effort de transformation.

Première hypothèse interprétative : le changement comme développement, et l’effort collectif comme effort de développement du corps du petit enfant.

Un tel changement se comprendrait, nous l’avons dit, comme le passage à une altérité conservant toutefois la même nature. L’effort éducatif s’entendrait comme effort de mutation du corps, pour autant que la nature de ce corps, se conservant elle-même, supporte un tel changement, et s’y prête. La mutatio ici en jeu serait en fait du même ordre que celle décrite dans la petite physique d’Éthique II, lorsqu’il est question de mutation continue des corps constituant un individu, dans la rétention pourtant de sa forme propre. Rappelons en effet que Spinoza, après avoir défini l’individu comme étant un corps complexe, comme étant une union de corps selon un certain rapport précis de mouvement et de repos, énonce une série de lemmes qui tous établissent que le corps d’un individu peut subir, partiellement, bien des changements, et donc devenir autre, alors que demeure inchangée sa forme totale – il faut entendre par là non bien sûr son apparence, mais son essence, sa loi d’organisation, le rapport intrinsèque entre les mouvements de ses parties constituantes. Les changements dont il est ici question relèvent de l’assimilation de certains corps, et de leur expulsion, de la croissance de certaines parties du corps, ou de leur décroissance, de la concentration des parties corporelles vers certains mouvements plutôt que d’autres (on peut penser à la marche, la parole…) : ce sont des changements qui relèvent de ce que, globalement, on peut appeler un développement organique du corps – développement des aptitudes à inspirer et expirer, à ingérer et digérer, développement du cerveau, développement des facultés motrices, des facultés phonatoires etc… Et l’effort éducatif qui est en jeu consiste surtout en des soins prodigués au corps, afin d’accompagner le mieux possible son développement organique. Nutrition du bébé, soins de la peau, apprentissage de l’hygiène corporelle, jeux avec l’enfant, pratiques d’activités physiques libres ou guidées, développement de l’autonomie du petit enfant, de son aptitude à s’orienter dans l’espace et le temps – développement en somme moteur et sensoriel de l’enfant, qui est la condition d’un développement affectif et intellectuel. Lorsque je dis que ce développement organique, moteur et sensoriel, est la condition du développement cognitivo-affectif, je ne nie pas que les deux développements puissent être contemporains, et même coextensifs : pour l’enfant, conquérir une aptitude motrice ou sensorielle, c’est sentir une augmentation de sa puissance d’agir, c’est éprouver un affect de joie, et avoir sans doute la possibilité de former des notions communes. Mais une question ici doit être posée : suffit-il d’avoir un corps organiquement bien développé pour avoir un esprit très actif ? Suffit-il de prodiguer des soins au corps organique, afin qu’il devienne autre – autant que sa nature y contribue – pour que ce corps se rapporte à un esprit très conscient de soi, de Dieu et des choses ? En somme, suffit-il d’avoir un corps sain pour avoir un esprit sauf ?

Ce problème se retrouve en fait dans l’articulation entre l’énoncé de la proposition 39 et l’énoncé du début de notre scolie. La proposition 39 affirme, rappelons-nous : « Celui qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande part est éternelle ». Et le scolie débute par cette phrase étonnante : « Parce que les corps humains sont aptes à un très grand nombre de choses, il n’est pas douteux… » : on s’attendrait tout naturellement à ce qu’il ne soit pas douteux, en application de cette proposition 39, que ces corps se rapportent tous à des esprits dont la plus grande part est éternelle. Or ce n’est pas tout à fait cela qui nous est dit, mais quelque chose de plus compliqué, de plus contourné, mais sans doute de très précis, comme toujours chez Spinoza : « il n’est pas douteux qu’ils [ces corps] peuvent être de nature telle qu’ils se rapportent » à des esprits hautement éternels. Autrement dit, les corps humains ont de hautes aptitudes, mais c’est une condition seulement nécessaire et non pas suffisante pour qu’ils se rapportent à des esprits fortement éternels : les corps humains, par leurs nombreuses aptitudes, peuvent être [possunt esse]d’une nature telle qu’ils se rapportent à des esprits fortement éternels – et s’ils peuvent être de cette nature, c’est qu’ils ne le sont pas encore. Encore faudrait-il une condition supplémentaire pour être des corps d’une nature telle qu’ils se rapportent effectivement à des esprits grandement éternels : encore faudrait-il quelque chose comme un effort supplémentaire – qui est peut-être bien un effort éducatif, fourni par la communauté des autres corps.

L’affaire se complique donc : d’un côté les corps humains ont de très nombreuses aptitudes, ils ont donc tout pour se rapporter à des esprits grandement éternels ; mais d’un autre côté, ils ne s’y rapportent pas tous – sinon, il suffirait d’avoir un corps humain pour d’emblée être sauvé. De l’enfant, qu’il soit tout petit ou même plus grand (qu’il soit infans ou puer), Spinoza d’ailleurs ne dit pas qu’il a tout pour pouvoir se rapporter à un esprit éternel. Au contraire, il caractérise le corps de l’enfant comme ayant « très peu d’aptitudes » : doit-on en conclure que pour Spinoza l’enfant n’est pas à proprement parler humain ? Il le semble bien, puisque le corps de l’enfant a très peu d’aptitudes, alors que les corps dits humains ont beaucoup d’aptitudes. Si l’affaire se complique, c’est que du coup un double effort semble devoir être accompli à l’égard des enfants : d’abord, il faut faire de leurs corps des corps vraiment humains, des corps aptes à un très grand nombre de choses ; et ensuite, il faut faire en sorte que ces corps humanisés, qui peuvent être d’une nature telle qu’ils se rapportent à des esprits fortement conscients, et fortement éternels, le soient effectivement.

On passerait du coup de l’idée d’un changement du corps comme développement à l’idée d’un changement comme transformation, voire comme double transformation : il faudrait non seulement faire entrer le corps de l’enfance dans la nature humaine, dans la nature des corps humains ; mais il faudrait aussi faire passer ces corps humanisés dans une nature telle qu’ils se rapportent à des esprits très conscients et très éternels. Nous nous demandions si l’effort éducatif pouvait être un effort de transformation de la nature corporelle ; nous arrivons à l’idée qu’il est un effort de double transformation.

En vérité, Spinoza semble rabattre ces deux passages l’un sur l’autre, à la fin de notre scolie. L’effort éducatif – il faudrait ajouter : l’effort éducatif digne de ce nom, c’est-à-dire l’éducation comme éthique – est un effort qui, faisant entrer le corps de l’enfance dans l’humanité, dans la catégorie des corps dits humains, l’amène aussi à obtenir une nature telle que ce corps se rapporte à un esprit très conscient, et dont la part principale est intellectuelle, c’est-à-dire éternelle. Notons en passant que nous levons ici l’objection que nous avions laissée en suspens, et qui était de savoir pourquoi, à la fin du scolie, Spinoza ne disait pas explicitement qu’il s’agissait de changer la nature du corps en une autre : la chose n’est pas dite, parce qu’elle était impliquée dans le début du scolie – puisque les corps humains sont suffisamment aptes pour pouvoir être d’une nature telle que etc…, l’effort éducatif devra les amener à une telle nature, c’est-à-dire, au sens fort, devra les transformer.

Le devenir adulte comme transformation

Alors, si maintenant on prend cette hypothèse du changement comme transformation, que signifie-t-elle concrètement, quelle chair lui donner ? C’est ici que le travail de Vygotski peut nous aider. En effet, dans le premier chapitre de son Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures (ouvrage rédigé vraisemblablement dans les années 1928-1931), Vygotski insiste sur le double processus inscrit au cœur du développement psychique de l’enfant : ce double processus, ou ces deux lignes de développement, concernent chez l’enfant d’une part son développement biologique, que Vygotski appelle aussi développement naturel, et d’autre part son développement historique, ou culturel. Tout l’enjeu de la psychologie de l’enfant, pour Vygotski, c’est à la fois de ne pas confondre ces deux lignes (et partant de ne pas subordonner le développement culturel au développement organique) mais aussi de bien saisir que ces deux lignes se superposent en permanence, et que donc, si elle se distinguent en principe, elles fusionnent en réalité.

Ces deux lignes de développement, nous dit Vygotski, existent en fait tant au niveau phylogénétique, du point de vue du développement de l’espèce humaine, qu’au niveau ontogénétique, du point de vue du développement de l’individu humain. Au plan de l’espèce, ces deux lignes se distinguent clairement : selon Vygotski, à un long développement biologique (jusqu’à ce que l’espèce soit parvenue à la forme stabilisée de l’Homo Sapiens) a succédé un développement culturel de l’humanité qui « s’est effectué avec un type biologique d’homme relativement invariable, à une période de relative immobilité et de pause dans les processus d’évolution, dans la conjoncture d’une certaine constance de l’espèce biologique Homo Sapiens » (p. 123-124). En revanche, dans le cas de l’enfant, développement organique et développement historique sont à tels points contemporains, et même confondus, qu’on a tendance à expliquer l’un par l’autre. Vygotski précise que s’il fait cette comparaison entre développement de l’espèce et développement de l’enfant, ce n’est pas du tout pour dire que l’ontogenèse serait une courte récapitulation de la phylogenèse, comme si les étapes du développement de l’humanité se retrouvaient en celles du développement de l’enfant (cette idée est à l’origine de la loi biogénétique formulée par le naturaliste Ernst Haeckel en 1866, et que rejette catégoriquement Vygotski). Ce que veut simplement dire Vygotski est que le principe premier d’une psychologie rationnelle de l’enfant consiste à découpler la ligne de développement biologique et la ligne de développement historique, dans la mesure où elle ne sont pas de même nature : la première ligne de développement, biologique, obéit à des lois éternelles – lois biologiques de la phylogenèse et de l’ontogenèse ; la seconde ligne de développement, culturelle, obéit à des lois historiques – il s’agit d’une ligne de développement qui dépend pleinement du milieu socio-culturel dans lequel elle se déploie, d’une ligne qui dépend pleinement, plus que la première sans doute, d’un effort éducatif culturellement déterminé.

Par cette distinction entre ces deux lignes de développement, Vygotski nous reconduit-il cependant à une forme de dichotomie entre nature et culture, et partant entre un développement du corps qui soit naturel et un développement de l’esprit qui soit culturel ? Une telle distinction non seulement aurait du mal à s’articuler avec la pensée de Spinoza, mais de surcroît serait en elle-même fort contestable : car le développement du corps n’est-il pas lui aussi culturel, ne dépend-il pas de soins qui eux-mêmes ont une histoire, et qui ne sont en rien soumis à des lois éternelles ? Et le développement de l’esprit n’est-il pas lui-même, d’un point de vue spinoziste, parfaitement naturel, dans la mesure où la culture n’est pas un empire dans un empire, mais obéit à des lois elles aussi naturelles, et donc éternelles ?

En vérité, il ne faut pas ici creuser la distance entre Spinoza et Vygotski.

D’un côté, Vygotski fait à sa manière du développement culturel du psychisme, même s’il ne le dit pas en ces termes, un phénomène naturel, puisqu’il critique ce qu’il appelle « la psychologie de l’esprit » (à savoir la psychologie d’inspiration husserlienne), qui veut se passer de l’explication causale et lui substituer, comme le fit en son temps Dilthey, l’explication téléologique ; cette psychologie de l’esprit est une psychologie idéaliste qui veut « renoncer […] à toutes les méthodes de la pensée déterministe propre aux sciences de la nature ». C’est dire, à l’inverse, que l’explication culturelle du développement psychique demeure une explication naturaliste, c’est-à-dire une explication par les lois de la nature. Bien plus, on notera – même si on n’aura pas le temps de développer ce point – que l’objet par excellence de la psychologie, pour Vygotski, c’est non pas une conscience désincarnée, mais une conscience vivante, une conscience entendue comme idée d’un corps existant en acte : la psychologie de Vygotski promeut un certain monisme anthropologique, qui entend penser ensemble le psychique et l’organique, notamment à travers la vie affective. Dans une conférence de 1930 intitulée « Psychisme, conscience et inconscient », Vygotski affirme : « Seule est capable d’indiquer l’issue une psychologie dialectique qui affirme que l’objet de la psychologie est un phénomène non pas psychophysiquement neutre mais psychophysiologiquement unitaire et formant un tout, que nous appelons par convention un phénomène psychologique »[2]. La psychologie ne doit pas être l’étude culturelle de l’esprit, laissant à la physiologie l’étude naturelle du corps ; l’objet véritable de la psychologie, c’est ce que Vygotski appelle le « phénomène psychologique », qui doit s’entendre dans sa double dimension, psychique et corporelle.

Or, du côté de Spinoza, il faut signaler qu’il n’est pas insensible à la distinction traditionnelle entre nature et culture : lorsqu’il affirme, au chapitre XVII du Traité théologico-politique (§ 26) que « la nature ne crée pas de nations : elle crée des individus qui ne se distinguent en nations que par la différence des langues, des lois et des mœurs reçues », il distingue lui aussi deux processus : un processus naturel de production des individus, et un processus disons historique de production des nations. Il ne veut certes pas dire que les individus ne sont pas aussi des productions de l’histoire ; mais que le processus d’individuation, s’il est un processus social, est aussi – et même peut-être d’abord – un processus organique ou physiologique (ce qu’il n’est pas dans le cas de la production seulement historique des corps politiques que sont les nations).

C’est pourquoi Vygotski peut dire que ces deux processus d’individuation (organique et culturel), dans les faits, n’en forment qu’un : « Les deux séries de changement s’interpénètrent et forment en substance chez l’enfant une série unique de formation sociobiologique de sa personnalité. Pour autant que le développement organique se réalise dans un milieu de culture, il se transforme en processus biologique historiquement conditionné » (p. 124). La psychologie de l’enfant doit donc d’un côté penser le développement organique à partir du développement socio-historique : l’effort éducatif, qui est un effort culturel, est un effort pour que le corps de l’enfant, en développant ses aptitudes sensori-motrices, devienne véritablement humain. Mais d’un autre côté, le développement culturel doit se comprendre à partir de la maturation biologique : Vygotski fait comprendre cette idée en recourant au concept de système d’action, qu’il emprunte au zoologiste et généticien américain Herbert S. Jennings (1868-1947). « Par ce terme, précise Vygotski, il [Jennings] indique que les modes et formes de comportement (les actions) dont dispose chaque animal représentent un système conditionné par les organes et l’organisation de l’animal. Par exemple, une amibe ne peut nager comme l’infusoire [micro-organisme unicellulaire qui se développe dans l’eau douce ou saumâtre], tandis que l’infusoire ne possède pas d’organe pour se déplacer en volant ». En langage spinoziste, on pourrait dire que le système d’action correspond à l’activité déterminée d’une certaine fabrica corporis : à chaque structure corporelle son système d’action déterminé ; et l’homme, à l’instar de tous les autres animaux, n’échappe pas à la loi générale de Jennings. Sa différence cependant, remarque Vygotski, c’est que le bébé est capable d’adopter petit à petit un nouveau système d’action dès lors que, vers l’âge de 6 mois-1 an, il se met à faire usage d’outils – des outils d’abord matériels (l’enfant cherchant alors, en se servant d’un objet, à agir sur un autre), puis des outils symboliques (Vygotski considérant les unités de signification que sont les mots, et plus généralement les concepts, comme des instruments utilisés par l’enfant, à partir desquels il construit petit à petit d’autres instruments intellectuels – selon une idée qui n’est pas sans rappeler le propos du Traité de la réforme de l’entendement). Par cet usage des outils, l’enfant accroît de façon très significative son rayon d’activité ; mais le plus important, remarque Vygotski, « ce qui donne toute sa singularité au passage qu’effectue l’enfant d’un système d’action (animal) à un autre (humain) [on remarque que pour Vygotski aussi la frontière entre animalité et humanité peut passer par l’enfant, et qu’il n’est pas certain que le corps du bébé soit d’emblée un corps humain : il devient humain en développant, ou plutôt en changeant de système d’action, en passant d’un système d’action animal à un système d’action humain], c’est qu’un système ne remplace pas simplement l’autre mais que les deux se développent simultanément et ensemble : fait qui n’a d’analogue ni dans l’histoire du développement des animaux ni dans l’histoire du développement de l’humanité. L’enfant ne passe pas au nouveau système d’action après que l’ancien, dont la cause est organique, s’est développé jusqu’à son terme. Il n’en vient pas à utiliser des outils comme l’homme primitif dont le développement organique est achevé. L’enfant transgresse les limites du système de Jennings alors que ce système se trouve encore lui-même au stade initial de son développement […]. Le bébé de 6 mois est plus impuissant qu’un poussin ; à 10 mois, il ne sait pas encore marcher ni se nourrir tout seul ; durant ces mois cependant, il traverse l’âge du chimpanzé, prenant en main pour la première fois un outil [« l’âge du chimpanzé » est une formule de Karl Bühler, psychologue allemand, pour désigner le fait que l’enfant parvient vers 1 an au mode d’utilisation d’outils repérable dans le comportement des singes anthropoïdes supérieurs] » (p. 126).

Pour Vygotski, il est donc nécessaire de parler, plutôt que de superposition ou même de confusion entre les deux lignes de développement de l’enfant, d’un entrelacement entre ces lignes, qui se coupent et se recoupent, s’éloignent et se rapprochent, sont en interdépendance l’une avec l’autre sans jamais se réduire l’une à l’autre.

Or – et c’est le point qui sans doute nous intéresse le plus dans cette confrontation entre philosophie spinoziste et psychologie vygotskienne –, s’il est nécessaire de bien distinguer les deux lignes de développement, c’est qu’alors que la première, la ligne biologique de maturation progressive des fonctions organiques, est plutôt une ligne droite, une ligne de croissance quantitative relativement continue, la seconde, la ligne culturelle de développement de l’enfant, est une ligne brisée, changeant à plusieurs reprises de nature qualitative. La psychologie, nous dit Vygotski, a traditionnellement pris l’habitude de penser le développement de l’enfant à travers une « analogie cachée » – celle qui est faite avec les processus de croissance chez la plante ; ou mieux encore : celle qui est faite avec le développement de l’embryon. D’ailleurs, dit-il, le terme même de développement renvoie à l’idée de développement embryonnaire : « c’est le type de développement qui dépend le moins du milieu extérieur, c’est à lui qu’est applicable avec le plus de légitimité le terme de “développement” au sens littéral, c’est-à-dire déploiement des possibilités incluses dans l’embryon sous forme de pelote non dévidée ». Or, ce développement tout à fait stabilisé, stéréotypé, et interne, ne convient en fait pas du tout avec le développement complexe de l’enfant, qui ne saurait se réduire à un développement continu, sans rupture, et consistant à actualiser peu à peu des aptitudes en puissance.

Conclusion

« La psychologie de l’enfant ne veut rien savoir des changements révolutionnaires, critiques, en forme de saut dont abonde l’histoire du développement chez l’enfant et que l’on rencontre si souvent dans celle du développement culturel. À une conscience naïve, révolution et évolution semblent incompatibles. Pour elle, il n’y a développement historique que tant qu’il va en ligne droite. Dès qu’interviennent un brusque changement, une rupture du tissu historique, un bond, la conscience naïve n’y voit que catastrophe, échec, cassure […]. La conscience scientifique considère au contraire révolution et évolution comme deux formes de développement mutuellement liées et se supposant l’une l’autre » (p. 273). Et plus loin il ajoute : « C’est chez l’enfant que le développement ressemble le moins à un processus stéréotypé, à l’abri des influences externes ; ici c’est dans l’adaptation vivante au milieu extérieur qu’ont lieu développement et transformation de l’enfant » (p. 274, nous soulignons).

Pour Vygotski, il n’y a donc pas lieu de séparer développement et transformation pour penser le devenir adulte de l’enfant, qui est en même temps, dans une certaine mesure, devenir actif. Il est même nécessaire de penser le développement comme enveloppant de la transformation (voire des transformations), dans la mesure où le développement ne saurait être pensé comme déploiement de ce qui est préformé, selon la logique téléologique d’une puissance en puissance qui progressivement passerait à l’acte. « Aucune étude, précise Vygotski, ne peut ouvertement reprendre aujourd’hui les assertions depuis longtemps réfutées selon lesquelles l’enfant serait un adulte en miniature, et cependant ce point de vue persiste jusqu’à maintenant encore, dissimulé dans presque chaque recherche psychologique » (p. 271). La logique de la puissance en puissance est celle du préformisme, d’une forme toute faite qui n’aurait plus qu’à advenir à elle-même, comme si elle y était appelée par quelque finalité interne (et il faudrait voir si cette logique convient même au développement de l’embryon). La logique de la puissance en acte, qui est celle de Vygotski comme de Spinoza on le sait, conduit à penser la sortie de l’enfance comme le passage d’une forme à une autre – et ce grâce à la puissance d’un effort éducatif qui pousse cette forme tout à la fois à se développer et à se transformer.

Tout l’enjeu de l’éducation est de connaître la nature de cette poussée, de cet effort. Il ne faut sans doute pas vouloir trop vite, ou à tout prix, faire de l’enfant un être qui n’en est plus un, un être obéissant à des normes, affectives notamment, qui ne sont pas les siennes. En même temps, faire de lui un être autre est une nécessité. Spinoza lui-même, notamment dans le scolie de la proposition 39 d’Éthique IV, n’est pas loin d’affirmer que le passage de la petite enfance à l’âge avancé est une mort : non certes une mort entendue comme devenir cadavre, non une mort organique, mais une mort autre – affective dirons-nous : l’effort éducatif consisterait donc à faire passer le corps affectif de l’enfant d’une forme à une autre, ce qui ne va pas sans bouleversement, sans cassure sans doute. La grande idée de ce scolie de IV, 39 est qu’il existe sans doute différentes formes de mort, et qu’en cette vie, d’une certaine manière, nous pouvons mourrir, au sens où nous pouvons, de fait, être transformés. Cette transformation ne peut se faire par soi-même, puisque par soi, répétons-le, nous ne faisons effort que pour nous conserver ; cette transformation nécessairement se fera par d’autres. C’est ce que Vygotski déjà disait : le développement-transformation ne saurait être un pur auto-développement, un pur développement interne, celui que connaît, dit-on, l’embryon ; il ne saurait non plus être le produit de simples « circonstances contingentes », selon une formule de Piaget rejetée par Vygotski dans son grand livre Pensée et langage[3].

Ce développement-transformation est à la fois le fruit d’un auto-mouvement (c’est l’activité propre de l’enfant qui, même si elles sont réduites, a quand même quelques aptitudes, qui a donc au moins la force de se prêter au jeu de la transformation) et d’un effort culturel, celui du « nous » qui dirige ce processus de transformation du corps de l’enfan, pour acquérir une nature telle qu’elle se rapporte à un esprit très actif. Mais cet effort lui-même ne doit pas être un forçage : il sera nécessairement de l’ordre de la contrainte au sens spinoziste (c’est-à-dire de l’ordre de la détermination ab alio, par un autre), sans être pour autant de l’ordre de la contrariété (et donc de la répression ou de la suppression de puissance). Toute la force de l’éducation se tient justement dans cet entre-deux : entre contrainte, qu’elle ne peut pas ne pas être (car il s’agit de faire advenir une altérité), et contrariété, qu’elle ne peut que rationnellement éviter de devenir, sous peine que la force culturelle de formation ne tourne en forçage artificiel qui équivaille à une simple déformation.

Vygotski quant à lui n’hésite pas à parler de conflit : il existe pour l’enfant le développement doux, linéaire, de la croissance et de la maturation (douceur qu’on pourrait au demeurant discuter si l’on pense à l’adolescence) ; mais « ce qui occupe dans l’histoire du développement culturel une place beaucoup plus grande, c’est une seconde forme, un second type qui consiste en ce que le nouveau stade naît non pas du déploiement de potentialités contenues dans le stade précédent, mais d’un conflit réel entre l’organisme et le milieu et de son adaptation vivante au milieu ». Le conflit existe, entre les formes psychologiques de l’enfant et les formes nouvelles, culturelles, propres à l’éducation ; un tel conflit exige une forme d’activité de la part de l’enfant – quantum ejus natura… ei conducit, autant que sa nature y contribue.